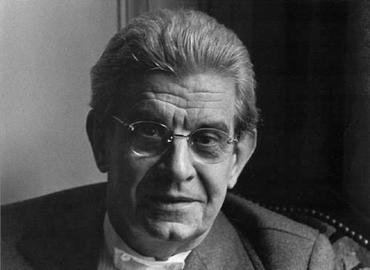

Ketika Sigmund Freud memperkenalkan psikoanalisis pada awal abad ke-20, dunia intelektual geger oleh ide bahwa perilaku manusia digerakkan oleh dorongan tak sadar. Namun, di pertengahan abad itu, seorang psikoanalis Prancis bernama Jacques Lacan menghembuskan ‘angin segar’ dengan seruan retour à Freud ‘kembali ke Freud’ namun dengan tafsir yang sama sekali baru. Lacan tidak sekadar mengulang Freud, ia memindahkan pusat gravitasi psikoanalisis ke ranah bahasa, membentuk jembatan antara teori kepribadian, linguistik, dan filsafat.

Bagi Lacan, kunci memahami manusia terletak pada satu kalimat terkenal: ‘Ketidaksadaran terstruktur seperti bahasa.’ Inspirasi ini ia dapat dari linguistik Ferdinand de Saussure, yang menegaskan bahwa makna muncul dari relasi perbedaan antara penanda (signifier) dan petanda (signified). Lacan memberi contoh sederhana: dua pintu toilet identik, masing-masing bertuliskan ‘Ladies’ dan ‘Gentlemen’. Fisiknya sama, tetapi maknanya berbeda karena sistem bahasa yang mengitarinya. Artinya, makna tidak melekat pada benda, melainkan pada jaringan simbol yang membedakannya.

Dalam analisis mimpinya, Lacan meminjam konsep Roman Jakobson: metafora dan metonimi. Freud menyebutnya kondensasi (pemadatan makna) dan perpindahan (penggantian simbol). Sebuah mimpi tentang mobil Alfa Romeo mungkin sesungguhnya merujuk pada seorang kekasih Italia, sebuah metonimi. Atau sebuah kapal ‘membajak’ lautan memadukan dua citra berbeda menjadi satu metafora. Di sini, bahasa menjadi jalan tol menuju alam bawah sadar.

Namun, gagasan Lacan yang paling memikat publik justru lahir dari konsep tahap cermin (mirror stage). Antara usia enam hingga delapan bulan, seorang bayi melihat pantulannya di cermin. Ia mulai mengenali ‘itu aku’—padahal tubuhnya belum sepenuhnya mampu dikendalikan. Pengalaman ini membentuk ego: rasa diri yang utuh, tapi sejatinya ilusi. Lacan menyebutnya méconnaissance — salah pengenalan. Kita merasa diri kita lengkap, padahal sejak awal kita terbentuk dari ‘kekurangan’ (lack), celah ontologis yang justru menjadi sumber keinginan dan pencarian.

Tahap cermin ini diikuti oleh masuknya anak ke tatanan simbolik (symbolic order), yaitu dunia bahasa, hukum, dan norma sosial. Di sinilah ‘Ayah’ — bukan semata figur biologis, tetapi simbol otoritas — memisahkan anak dari kedekatan eksklusif dengan ibunya. Bahasa mulai menamai hal-hal yang tak hadir, menegaskan jarak, dan menanamkan kesadaran bahwa dunia tak pernah sepenuhnya bisa dimiliki.

Dalam kerangka Lacan, ada tiga tatanan utama: pertama, imaginer yaitu dunia citra dan ilusi kesatuan, seperti pada tahap cermin; kedua, simbolik yaitu dunia bahasa dan hukum, yang membatasi sekaligus membentuk subjek; ketiga, reel yaitu realitas murni sebelum dimediasi bahasa, yang tak pernah bisa sepenuhnya diakses.

Perbedaan ini mengguncang pandangan humanisme klasik yang melihat manusia sebagai individu utuh dan otonom. Bagi Lacan, subjek selalu ‘terbelah’ dan terikat pada jejaring penanda, bukan entitas murni. Bahkan tokoh dalam novel, menurutnya, hanyalah kumpulan penanda yang berkumpul di sekitar sebuah nama.

Implikasinya dalam kritik sastra sangat luas. Sastra realis, yang berusaha memantulkan ‘dunia nyata’, bertumpu pada tatanan simbolik. Sebaliknya, sastra magis atau metafiction yang meruntuhkan realisme membuka celah bagi ledakan imaginer ke dalam simbolik—menciptakan ketegangan yang subur untuk dianalisis. Novel-novel B.S. Johnson, misalnya, kerap membuat tokohnya memprotes penulis, seolah menyingkap bahwa semua fiksi adalah permainan bahasa.

Pengaruh Lacan melampaui sastra. Dalam studi film, tahap cermin digunakan Jean-Louis Baudry, Christian Metz, hingga Laura Mulvey (melalui konsep male gaze) untuk menjelaskan bagaimana penonton ‘mengenali’ diri dalam tokoh layar lebar, sambil tetap terjebak dalam ilusi. Dalam teori budaya, Slavoj Žižek memadukan Lacan dengan Marxisme untuk membedah ideologi dan hasrat.

Kritik tentu ada. Di akhir 1970-an, psikoanalisis dianggap terlalu reduksionis, menyederhanakan fenomena sosial menjadi dorongan psiko-seksual. Namun, Lacan bertahan justru karena tawarannya yang radikal: menolak harmoni palsu, menantang gagasan subjek yang utuh, dan mengajak kita menerima bahwa diri kita dibangun dari kekurangan, bahasa, dan jarak. Di era media sosial di mana citra diri dibentuk lewat foto, status, dan story, konsep ini terasa semakin relevan.

Mungkin, pada akhirnya, daya tarik Lacan terletak pada pengakuan bahwa kita tidak pernah benar-benar mengenal diri kita sendiri. Cermin hanya memberi ilusi, bahasa hanya memberi bayangan, dan yang ‘nyata’ selalu luput. Justru di situlah letak kemanusiaan: terus mencari, terus menginginkan, dan terus bercerita.